喉を開いて、声を出す。

歌う時に、よく「喉を開きましょう」と言われますが、一体どういうことなのでしょう?

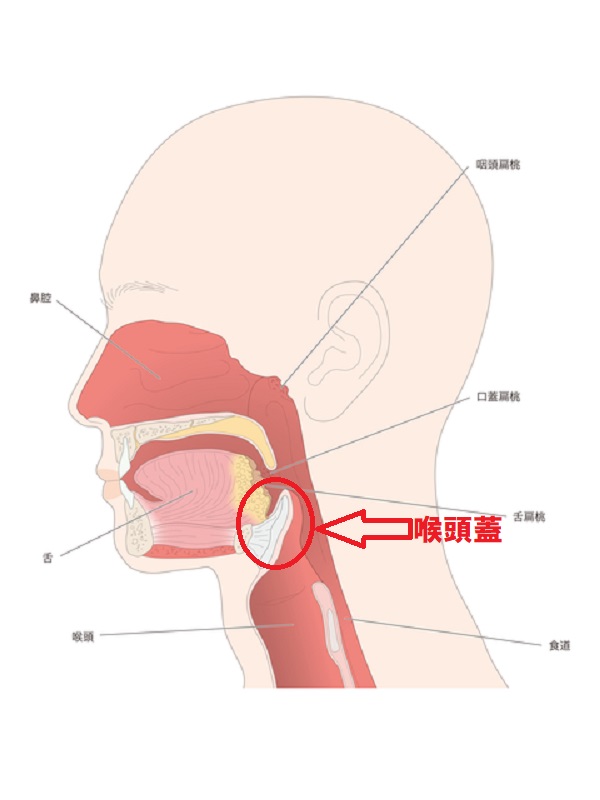

喉には、喉頭蓋(こうとうがい)という蓋がありまして、食べ物を飲み込んだ時に、それが気道に行かないように閉じられます。

反対に、呼吸時や声を出すときには蓋が起きます。

声を出すときには、この喉頭蓋がちゃんと起きている状態になっていると、喉が開いたという感覚になると言われています。

ただ、喉頭蓋は目では見ることも触ることもできないので、声を出しているときに喉頭蓋が実際にどうなっているかはよく分かりません。

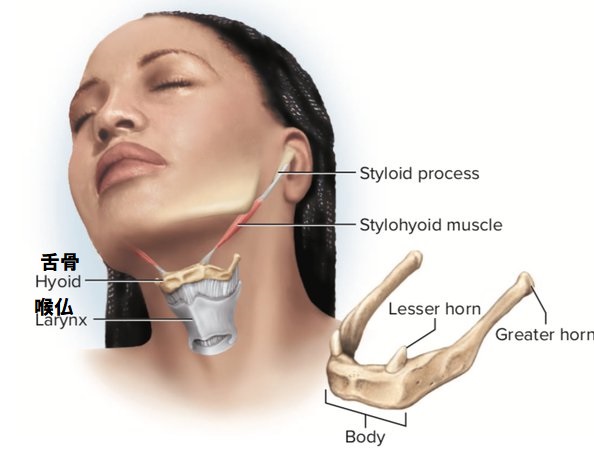

そこで、舌骨の出番です。

舌骨は、Uのような形をした骨で、顎と喉仏の間にあり、手で触ることができます。

実は、舌骨と喉頭蓋は対極に動いているので、舌骨の動きを確かめながら声を出すことで、喉が開いているかがわかります。

| 舌骨が前下に動く⇒喉頭蓋が起きる=喉が開く 舌骨が後上に動く⇒喉頭蓋が倒れる=喉が締まる |

舌骨は随意で動かせますので、舌骨のコントロールを習得していけば、いつでも喉を開いたまま歌い続けることができるというわけです。

ここまでで、舌骨の重要性がおわかりいただけましたね。

しかし現状では、舌骨をすぐに動かせる方は、レッスンを受ける生徒さんの15%ほどしかいません。

それは、舌骨の動きを妨げているものがあるためで、それを解決することがボイストレーニングで最も重要なポイントです。

舌骨の動きを妨げるものとは?

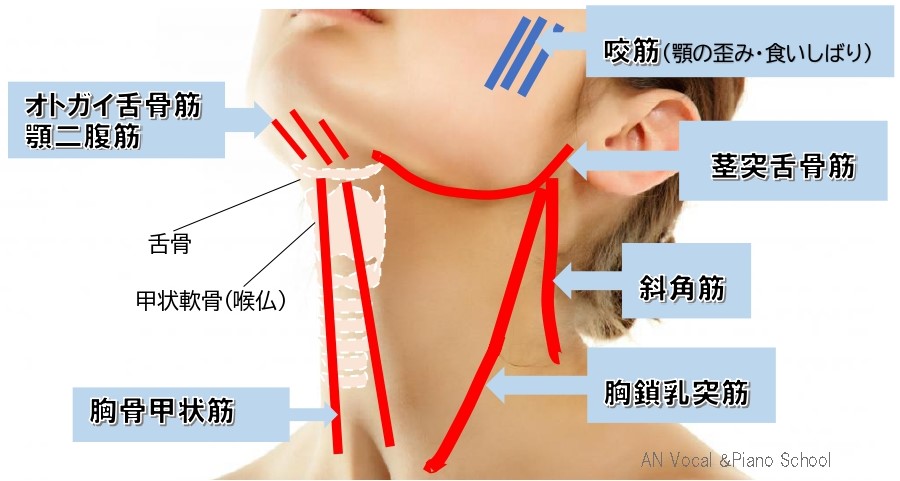

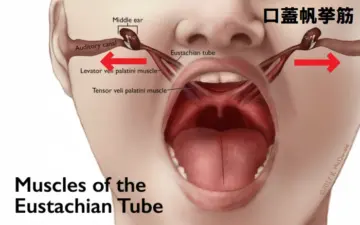

舌骨は、首、顎、頬、舌の筋肉と繋がっています。

そのどこかが硬いと、当然舌骨も動かなくなり、結果として喉頭蓋もしっかり立ち上がらなくなります。

それらをほぐした上で、舌骨周りの筋肉のほぐしをすると、それだけで喉の詰まりが取れてきます。

レッスンでは、そこのほぐし方をしっかりレクチャーしていくので、自分で継続してやっていただくことでドンドン効果がでてきます。

喉が開く発声

それらの硬さが取れてきたら、舌骨のコントロールは簡単です。

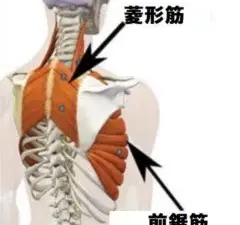

ストローを吸うように息を吸うと、肩甲舌骨筋が作動して、舌骨が下前方に動きます。

そして、そのままのフォームをキープしながら声を出します。

最初は裏声で出す練習をして、ドーソードの音程で出します。

声がひっくり返らずに、高い声に行くことができたら成功です。

裏声で出せるようになったら、

裏声⇒地声

地声⇒地声

でできるようにしていきます。

声の響きをもっとよくするには?

声の響きを倍増させるには、舌の位置が重要です。

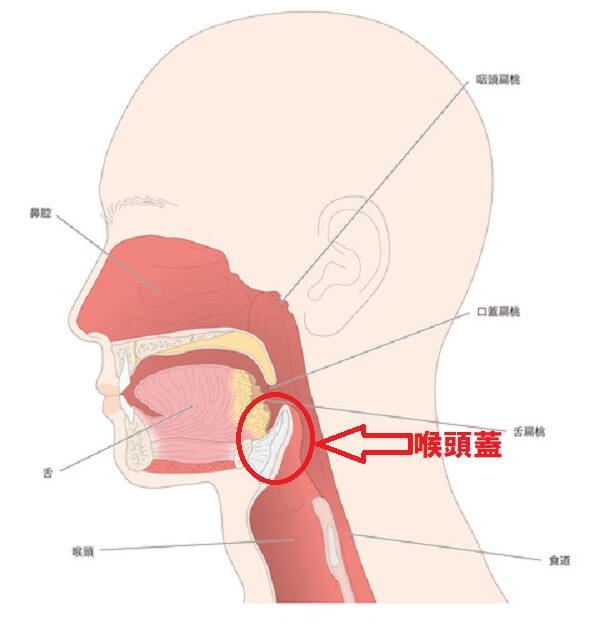

下の左側の画像は、舌が下がっていて、喉が狭くなっているのがわかりますね。

右側の画像は、口の中が舌で埋め尽くされるくらい上がっていますが、喉は空間が広いですね。

なるべく舌の奥を上げて歌えるようになると、今までよりも喉が開き、ビリビリと響く声を実感できるようになります。

早く声が変わるには、プロの手を借りることも

ここまでで、喉を開くためのプロセスがお分かりいただけたかと思います。

でも、実際に自分一人でやるとなると、

「ちゃんとできているのか分からない」

「なかなか上手くいかない」

ということもあるかと思います。

そんな時は、是非アンボーカルスクールのレッスンを受けてください。

練習の手がかりや、必要な練習を詳しくレクチャーいたします。

この記事へのコメントはありません。